盛夏三伏,養陽正當時

日期:2022-07-16 發布人: 浏覽數:2423

寒有(yǒu)三九,熱有(yǒu)三伏。

進入七月,當人們談論起天氣,似乎隻剩下了一個關鍵詞——“熱”。

節氣小(xiǎo)暑過後,天氣一日熱過一日,到了“三伏天”,更是開啓了“上蒸下煮”的模式。

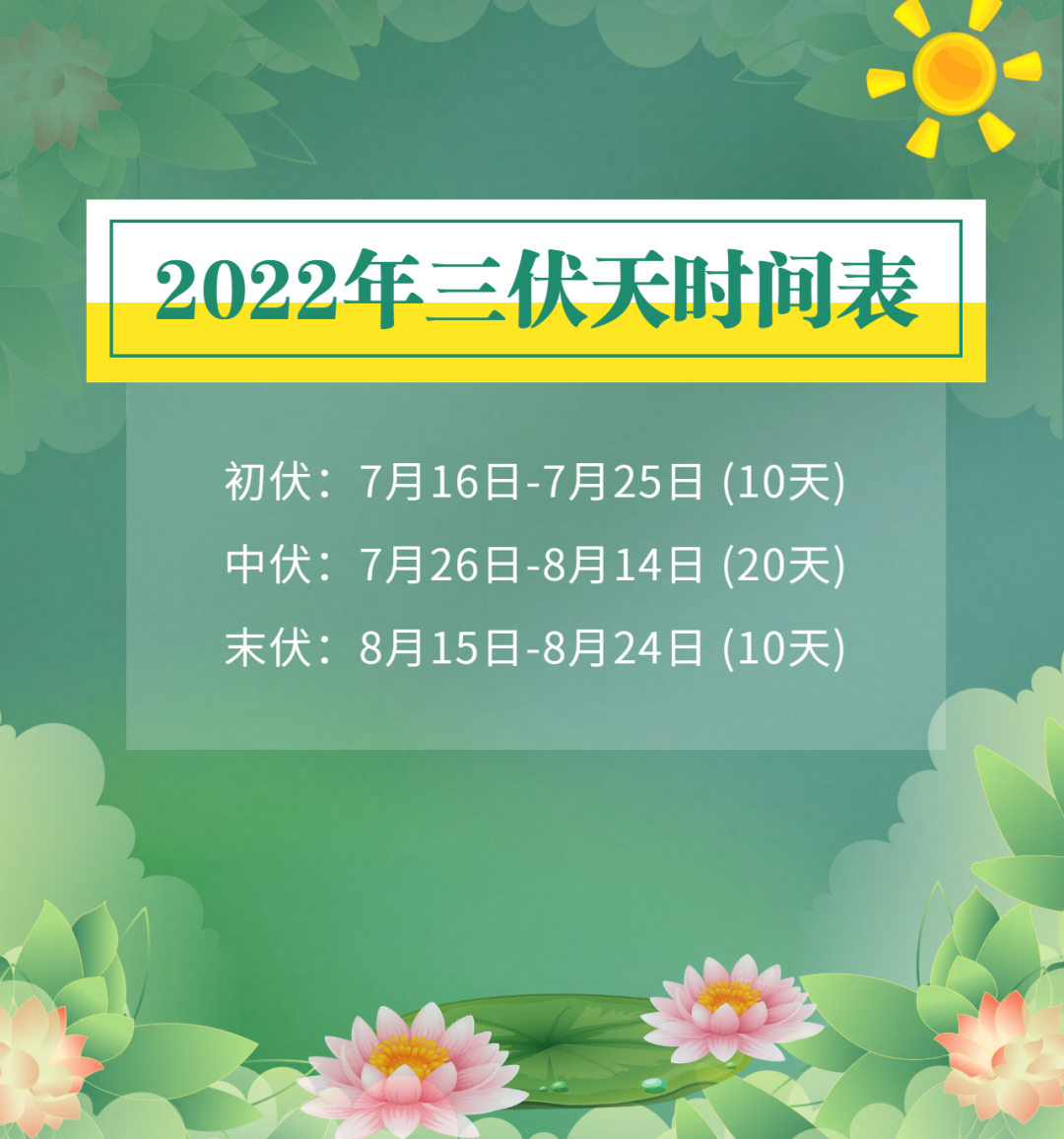

一說到悶熱潮濕又(yòu)漫長(cháng)的“三伏天”,估計大多(duō)數人都會臉色一變,想起那灼熱逼人的暑氣。就在7月16日,三伏天中(zhōng)的“初伏”就伴随着高溫來臨了。接下來,是長(cháng)達40天的“三伏”。

俗話說,“初伏防中(zhōng)暑,中(zhōng)伏除病根,末伏躲老虎。”所以三伏天是養生的好時節,更是除病根的好時機。

“三伏養一夏”,會治病不如會防病!今夏就讓我們一起來趁“熱”養生,健康度過三伏天吧~

我們都知道“天人合一”理(lǐ)論,人體(tǐ)的陽氣與自然界生物(wù)的陽氣,生于春,旺于夏,收于秋,藏于冬。

三伏天氣溫最高,自然界的陽氣也最旺盛,同時人體(tǐ)的陽氣也最充沛。因而中(zhōng)醫(yī)養生主張“春夏養陽,秋冬養陰”。

趁着三伏天這個好“天時”,最适宜溫補陽氣,驅散寒邪。有(yǒu)些疾病是由于外感風寒、濕暑燥火等邪氣所緻。而在三伏天補陽氣,人體(tǐ)正處于散發的時令(皮膚毛孔舒張,氣血流通旺盛),此時補陽可(kě)以去除冬季内伏寒邪,達到其他(tā)季節治療所達不到的雙重功效。一旦風、寒、暑、濕、燥、火等邪氣被趕出體(tǐ)外,不但疾病能(néng)更好地治愈,将邪氣排出後,人在炎熱的環境裏也不易感到悶熱、煩躁。

三伏天濕氣極盛,濕性重濁,易與熱結而濕熱交蒸,濕遏熱伏,汗液難以蒸發、排洩。濕邪最易傷脾,常使人四肢發軟、胸悶、食欲不振。且濕熱下注,可(kě)緻腸炎、痢疾等疾病。

因此此時飲食要以清淡為(wèi)主,有(yǒu)營養、易消化、忌生冷油膩。

瓜菜清熱:冬瓜、黃瓜、苦瓜、山(shān)藥、芹菜等都是清熱祛濕佳品。黃瓜生吃最好,苦瓜是體(tǐ)熱者最好的選擇,薏米紅豆可(kě)達到良好的祛濕效果。

酸能(néng)生津:流汗過多(duō)可(kě)耗氣傷陰。因此,多(duō)吃酸味食物(wù)可(kě)起到預防作(zuò)用(yòng),且能(néng)生津解渴,增強食欲,幫助消化。

多(duō)食魚類:各種魚不僅營養豐富,而且也有(yǒu)其自身側重的養生功能(néng)。

夏天人體(tǐ)陽氣最重,中(zhōng)醫(yī)養生講究的原則之一就是順應自然規律,夏季切勿貪涼,用(yòng)冷飲解暑降溫、食用(yòng)涼菜未嘗不可(kě),但不知節制則對身體(tǐ)有(yǒu)害無益了。至于是否要趁三伏天喝(hē)熱湯逼出體(tǐ)内累積的寒氣,要視個人體(tǐ)質(zhì)而行。

另外,空調溫度不宜過低,最好根據體(tǐ)質(zhì)調溫,老人、體(tǐ)虛者、幼兒最好将室溫調高一些。

炎熱的夏季,人們本來就容易出汗,如果鍛煉,更容易汗出如漿,甚至有(yǒu)人希望借助高強度運動達到運動健身或減肥的效果。

人們應該選擇在早晨或傍晚進行适度鍛煉,如練太極拳,鼓舞陽氣的生發、增加汗液的排洩,以帶動體(tǐ)内滞留的寒氣發出體(tǐ)表,增強體(tǐ)質(zhì)。

補水養生是三伏天的重中(zhōng)之重。三伏天稍動就容易大汗淋漓,繼而産(chǎn)生強烈的口渴感,要按出汗量飲水,不能(néng)等到口渴才想到喝(hē)水;還要定時喝(hē)水,白開水、茶水等就是比較好的選擇。其中(zhōng),中(zhōng)藥飲品以防暑清熱飲、防暑和胃飲及利喉清咽茶居多(duō)。

夏季養生,首重在“養”。中(zhōng)醫(yī)最注重的就是平衡,因此,我們在養生之時,更要注重平衡,補益有(yǒu)度,以便獲得更好的養生效果哦!